Интервал между буквами (Кернинг):

- Главная

- Новости

- Структура

- Контакты

- Режим работы

- Интернет-приемная

- Награды

- Исторический клуб

- История Рудни

- Рудня в войне 1812 года

- Подвиг первых ракетчиков

- Руднянское подполье

- Шесть богатырей. Группа Колосова Н.В.

- Они освобождали Руднянский район

- Сожженные деревни Руднянского района

- Нормандия-Неман

- Герои СССР - уроженцы Руднянского района

- Афганистан. Они не вернулись из боя ...

- Воины, погибшие на Северном Кавказе

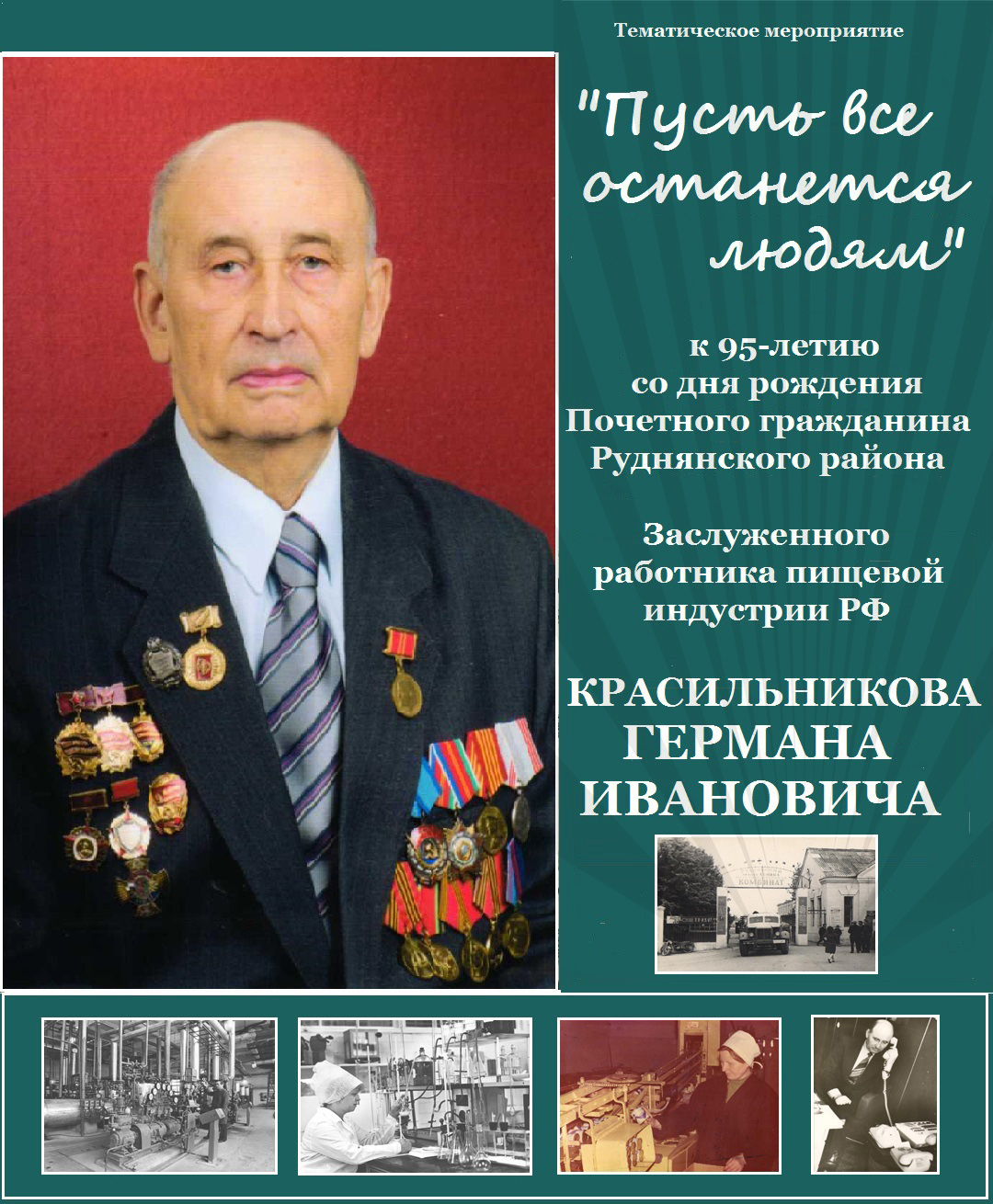

- Почетные граждане

- Заслуженные люди Руднянского района

- Награжденные нагрудным знаком "За заслуги"

- Герои Социалистического труда

- Поэты Руднянского района

- Ученые, уроженцы Руднянского района.

- Статьи о войне. ПРОЕКТ "ЖИВАЯ ПАМЯТЬ"

- Художники Руднянского района

- Наши экспонаты (Музей из Дома)

- Экспонат в объективе

- Профессии старой России

- Генералы – наши земляки

- Награды Победы

- Музейные истории

- Колхозы и совхозы: сквозь призму времени.

- Награды за труд

- Памятники

Новости

ЭКСПОНАТ В ОБЪЕКТИВЕ. СПИЧКИ.

02.03.2025

Даже после изобретения огнива, которое получило повсеместное распространение в средние века, его разжигание требовало немало усилий и определенной сноровки, поскольку высекание искры было в данном «аппарате» самым неприятным моментом. Лишь потом кто-то придумал помещать кончик сухой лучинки в предварительно расплавленную серу. Потом эту ртутную головку прижимали к труту, она моментально вспыхивала. От нее занималась огнем и вся лучинка. Так появились первые спички, которые и стали объектом внимания химиков – многие из них занимались их совершенствованием, стараясь сделать их более удобными и безопасными.

Немецкий химик Бетхер сделал свой образец спички – он смешал бертолетову соль, серу с клеем, и макнул в него лучинки, предварительно покрытые парафином. А чтобы поджечь эту лучинку, он создал специальную поверхность – смазал бумажку составом, содержащим определенное количество красного фосфора. Новые спички стабильно зажигались и давали желтое, ровное пламя. Они не дымили, не имели неприятного запаха.

В России выпуск фосфорных спичек начался примерно в 1830-х годах, но документальных подтверждений этому не сохранилось. Достоверно известно, что в России к 1848 году работало уже более 30 спичечных мануфактур.

В настоящее время, благодаря различным материалам и технологиям, спички бывают разные. Например, по материалу спичечной палочки их подразделяют на деревянные, картонные и восковые; по методу зажигания – на тёрочные и бестёрочные.

Также помимо обычных (бытовых) спичек изготавливаются специальные. Например, охотничьи, термические, сигнальные, каминные и другие. Есть даже декоративные, выпускаемые ограниченным тиражом с различными рисунками на коробках.