Интервал между буквами (Кернинг):

- Главная

- Новости

- Структура

- Контакты

- Режим работы

- Интернет-приемная

- Награды

- Исторический клуб

- История Рудни

- Рудня в войне 1812 года

- Подвиг первых ракетчиков

- Руднянское подполье

- Шесть богатырей. Группа Колосова Н.В.

- Они освобождали Руднянский район

- Сожженные деревни Руднянского района

- Нормандия-Неман

- Герои СССР - уроженцы Руднянского района

- Афганистан. Они не вернулись из боя ...

- Воины, погибшие на Северном Кавказе

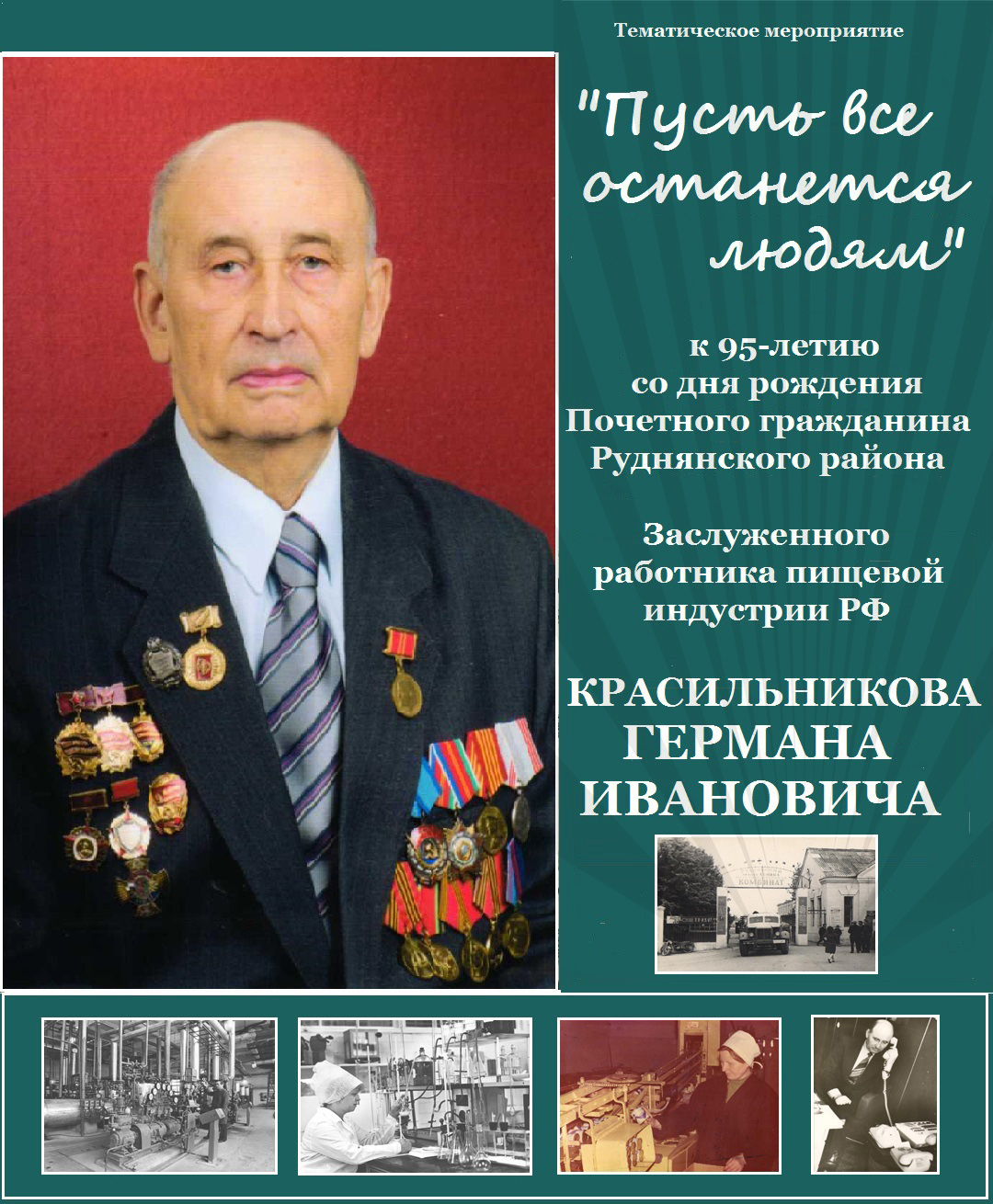

- Почетные граждане

- Заслуженные люди Руднянского района

- Награжденные нагрудным знаком "За заслуги"

- Герои Социалистического труда

- Поэты Руднянского района

- Ученые, уроженцы Руднянского района.

- Статьи о войне. ПРОЕКТ "ЖИВАЯ ПАМЯТЬ"

- Художники Руднянского района

- Наши экспонаты (Музей из Дома)

- Экспонат в объективе

- Профессии старой России

- Генералы – наши земляки

- Награды Победы

- Музейные истории

- Колхозы и совхозы: сквозь призму времени.

- Награды за труд

- Памятники

Ткачиха

- Цикл публикаций "ПРОФЕССИИ СТАРОЙ РОССИИ". Часть 39. ТКАЧИХА.

-

Дорогие друзья! Мы продолжаем цикл публикаций "Профессии старой России", и сегодня речь пойдет о профессии "ткачиха".

В русской деревне трудно было найти девушку, которая не умела бы ткать. Если же такая находилась, то её, смеясь, называли "неткахой", а на молодёжных вечёрках распевали "в её честь" насмешливые песенки. Родителям такой девушки трудно было найти ей хорошего жениха, так как ни одна семья никогда не взяла бы в свой дом такую "неумёху".

Изготовление ткани начинали в светлое время года, в конце февраля, и заканчивали к началу огородных работ. Ткацкий стан – кросна - снимали с чердака, где он хранился в разобранном виде, собирали и ставили около окна. Если в семье было несколько взрослых женщин, то устанавливали два-три стана, чтобы они могли на них работать, не мешая друг другу. Женщины изготавливали льняные, конопляные, шерстяные, хлопчатобумажные ткани, из которых потом шили одежду, полотенца, скатерти и другие нужные семье вещи. Они ткали как простые ткани, так и довольно сложные. Особенно ценилось умение выткать бранные ткани с красивым узором. Из них шили скатерти для праздничного стола, женские передники и делали вставки на рукава рубах.

Ткачество - очень древнее женское ремесло, поэтому с ним связано множество разных предписаний и запретов магического характера. Первый раз в году за ткацкий стан надо было сесть ранним утром в "лёгкий день", которым был вторник, среда или четверг. Желательно, чтобы на этот день приходилось полнолуние. Накануне надо было сходить в баню и переодеться в чистую одежду. Перед началом работы следовало сказать: "Господи, помоги, в час добрый".

Среди запретов самым строгим был запрет на работу в пятницу, воскресенье и праздники. За выполнением этих правил "следила" великомученица Параскева Пятница – покровительница прядения и ткачества. По поверьям, женщин, которые их не выполняли, она жестоко наказывала: приходила в дом и колола их веретеном, а очень рассердившись, могла даже превратить в лягушку.