Интервал между буквами (Кернинг):

- Главная

- Новости

- Структура

- Контакты

- Режим работы

- Интернет-приемная

- Награды

- Исторический клуб

- История Рудни

- Рудня в войне 1812 года

- Подвиг первых ракетчиков

- Руднянское подполье

- Шесть богатырей. Группа Колосова Н.В.

- Они освобождали Руднянский район

- Сожженные деревни Руднянского района

- Нормандия-Неман

- Герои СССР - уроженцы Руднянского района

- Афганистан. Они не вернулись из боя ...

- Воины, погибшие на Северном Кавказе

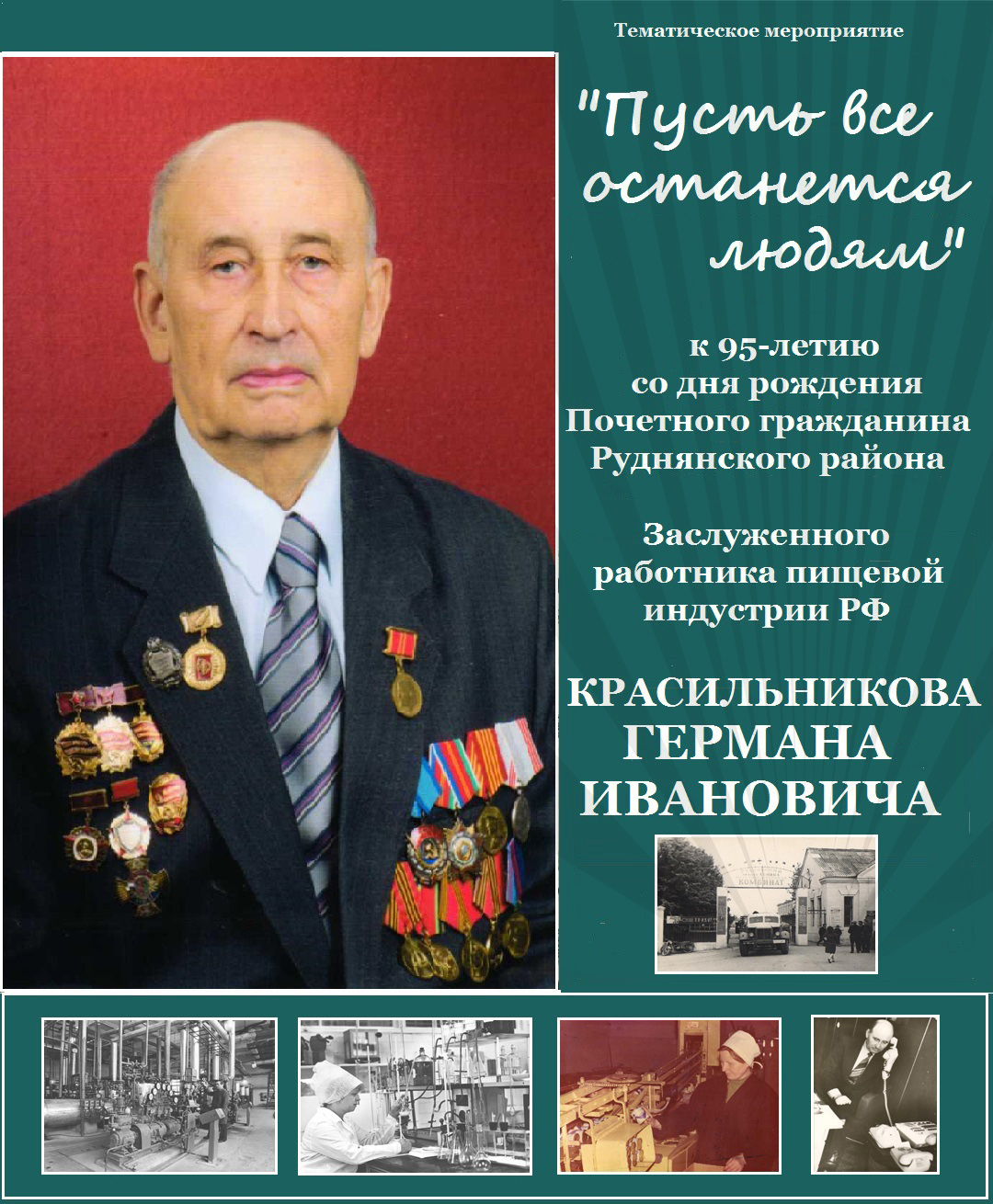

- Почетные граждане

- Заслуженные люди Руднянского района

- Награжденные нагрудным знаком "За заслуги"

- Герои Социалистического труда

- Поэты Руднянского района

- Ученые, уроженцы Руднянского района.

- Статьи о войне. ПРОЕКТ "ЖИВАЯ ПАМЯТЬ"

- Художники Руднянского района

- Наши экспонаты (Музей из Дома)

- Экспонат в объективе

- Профессии старой России

- Генералы – наши земляки

- Награды Победы

- Музейные истории

- Колхозы и совхозы: сквозь призму времени.

- Награды за труд

- Памятники

- Главная

- Исторический клуб

- Колхозы и совхозы: сквозь призму времени.

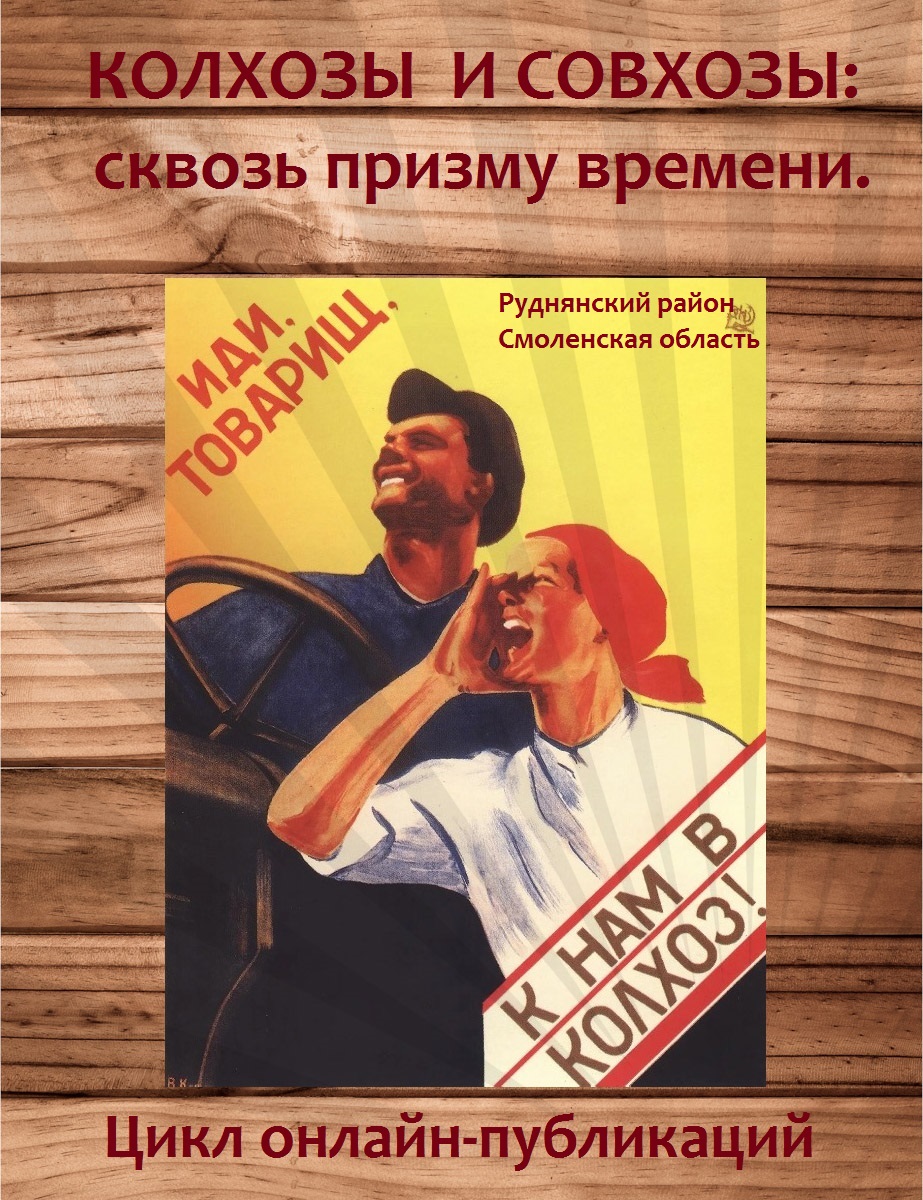

Колхозы и совхозы: сквозь призму времени.

- Цикл публикаций "КОЛХОЗЫ И СОВХОЗЫ: СКВОЗЬ ПРИЗМУ ВРЕМЕНИ".

-

Дорогие друзья! Предлагаем вам совершить путешествие в новый цикл онлайн-публикаций "Колхозы и совхозы: сквозь призму времени".

Дорогие друзья! Предлагаем вам совершить путешествие в новый цикл онлайн-публикаций "Колхозы и совхозы: сквозь призму времени". Здесь вы познакомитесь с краткой историей создания, развития и трудовыми успехами колхозов и совхозов Руднянского района в период с 1920 по 1980-е года. При написании текстов мы использовали документы и фотографии из фондов Руднянского исторического музея, публикации из районной газеты "Заветы Ильича", архивов газеты "Руднянский колхозник" и др.

В начале наших публикаций, краткий рассказ об образовании сельскохозяйственных производств и их развитии в СССР.

Колхоз или коллективное хозяйство - это форма хозяйствования на селе, существовавшая в СССР, при которой средства производства (сельскохозяйственные земли, пашни, оборудование, скот в том числе и КРС, семена и так далее) находились в общественном управлении участников колхоза, а результаты совместного труда также распределялись общим решением участников.

Коллективные хозяйства в деревне в послереволюционной России стали возникать с 1918 г. Встречались три формы колхозов: сельскохозяйственная коммуна, сельскохозяйственная артель, товарищество по совместной обработке земли (ТОЗ).

16 марта 1927 года вышло постановление ЦИК и СНК СССР "О коллективных хозяйствах". В документе подчеркивалась ведущая роль колхозов в экономике СССР, а также был закреплен добровольный характер членства в них.

В ноябре 1929 г. на пленуме ЦК ВКП приняли постановление "Об итогах и дальнейших задачах колхозного строительства", в котором отметил, что в СССР начато широкомасштабное социалистическое переустройство деревни и строительство крупного социалистического земледелия. На пленуме было принято решение направить в колхозы на постоянную работу 25 тысяч городских рабочих для "руководства созданными колхозами и совхозами" Особенно активные действия по проведению коллективизации пришлись на январь - начало марта 1930 года.

По данным на июнь 1929, коммуны составляли 6,2 % всех колхозов в стране, ТОЗы 60,2 %, сельскохозяйственные артели 33,6 %. Большинство коммун и ТОЗов в начале 30-х гг. перешли на Устав сельскохозяйственной артели.

Членами артели могли стать все трудящиеся, достигшие 16-летнего возраста, кроме бывших кулаков и лишенцев (лишенных избирательных прав). Глава хозяйства - председатель - избирался общим голосованием. В помощь председателю избиралось правление колхоза.

Колхозы обязывались вести плановое хозяйство, расширять посевные площади, повышать урожайность и др. Для обслуживания колхозов техникой были созданы машинно-тракторные станции.

Распределение продукции осуществлялось в такой последовательности: продажа продукции государству по твёрдым, чрезвычайно низким закупочным ценам, возврат государству семенных и прочих ссуд, расчёт с МТС за работу механизаторов, потом засыпка семян и фуража для колхозного скота, создание страхового семенного и фуражного фонда. Всё остальное можно было поделить среди колхозников в соответствии с количеством выработанных ими трудодней (то есть дней выхода на работу в течение года). Один отработанный в колхозе день мог быть засчитан как два или как полдня при разной квалификации колхозников. Больше всего трудодней зарабатывали кузнецы, механизаторы, руководящий состав колхозной администрации. Меньше всего зарабатывали колхозники на вспомогательных работах.

Для стимуляции колхозного труда в 1939 г. был установлен обязательный минимум трудодней (от 60 до 100 на каждого трудоспособного колхозника). Не вырабатывавшие его выбывали из колхоза и теряли все права, в том числе и право на приусадебный участок.

Великая Отечественная война нанесла колхозам огромный ущерб, который составил около 679 млрд. рублей. Было уничтожено более 70 тыс. сел и деревень, разрушено свыше 30 тыс. предприятий. Количество уничтоженного или угнанного в Германию скота исчислялось миллионами голов.

С 1954 года набрала силу тенденция к преобразованию колхозов в совхозы.

Вышедший новый устав 1956 года разрешил колхозникам самим определять размеры приусадебного участка, количество скота, находящегося в личной собственности, минимум трудодней, а обязательные поставки и натуроплаты заменил закупом. Изменились и принципы оплаты труда в колхозах: вводилось ежемесячное авансирование и форма денежной оплаты по дифференцированным расценкам труда. В 1966 г. оплата по трудодням была заменена гарантированной оплатой труда.

Большинство колхозов и совхозов в 1990-е годы прекратили своё существование либо преобразовались в хозяйственные общества или производственные кооперативы.